Le Cinéma utilise de nombreux artifices visuels pour embellir l’image. Certains effets ont pour but d’influencer la perception du spectateur, par exemple l’ambiance dans une scène d’horreur est bien différente de celle d’une séquence romantique. Ainsi, la colorimétrie (les couleurs et les tons choisis) des images joue un rôle essentiel. Un phénomène récurrent dans les longs métrages (depuis l’utilisation de la couleur au Cinéma) est l’application de filtres de couleur spécifiques pour évoquer des genres cinématographiques, des émotions et des perceptions culturelles voire discriminatoires (*l’objet de cet article*).

Au sujet des genres filmiques, Hollywood a donné au Monde des idées de couleurs pour représenter des styles. Par exemple, les films apocalyptiques comme « Terminator » sont gris et délavés, tandis que les films d’horreur ont des ambiances bleutées et sombres… Les avancées technologiques ont permis au fil du temps de gérer de mieux en mieux l’utilisation de filtres dans l’histoire du Cinéma.

Le filtre bleu : sécurité, modernité et beauté visuelle

Dans de nombreux films et séries, des filtres bleus, souvent clairs et lumineux, sont fréquemment utilisés pour représenter les pays développés ou les environnements urbains modernes. Ces « bleus » donnent des questions de calme, de sécurité (par exemple : « Contagion », « Traffic » quand l’action se déroule dans un pays occidental, en l’occurence les USA), de pureté, de sociétés futuristes positives (dans « Minority Report », par exemple).

Le filtre jaune : insécurité et tensions

En parallèle, si des filtres joliment bleutés portent des idées positives des lieux filmés, souvent dans des pays dits riches, des séquences filmées avec des filtres jaunes souvent « sales » ou ternes sont exploitées pour représenter tout l’inverse. Souvent liés au Cinéma hollywoodien, utilisés dans des scènes se déroulant au Mexique (« Sicario », « Man on Fire », par exemple), étonnamment (ou pas) dans ce pays limitrophe des USA si détesté actuellement par une grande partie du public américain. D’ailleurs, ils sont souvent appelés « filtres mexicains ». Bien évidemment, ces effets visuels sont présents, également, dans les séries télévisées et les films se déroulant : en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie… et même dans certains pays d’Europe de l’Est, indiquant qu’ils sont bien moins développés que le pays de l’Oncle Sam.

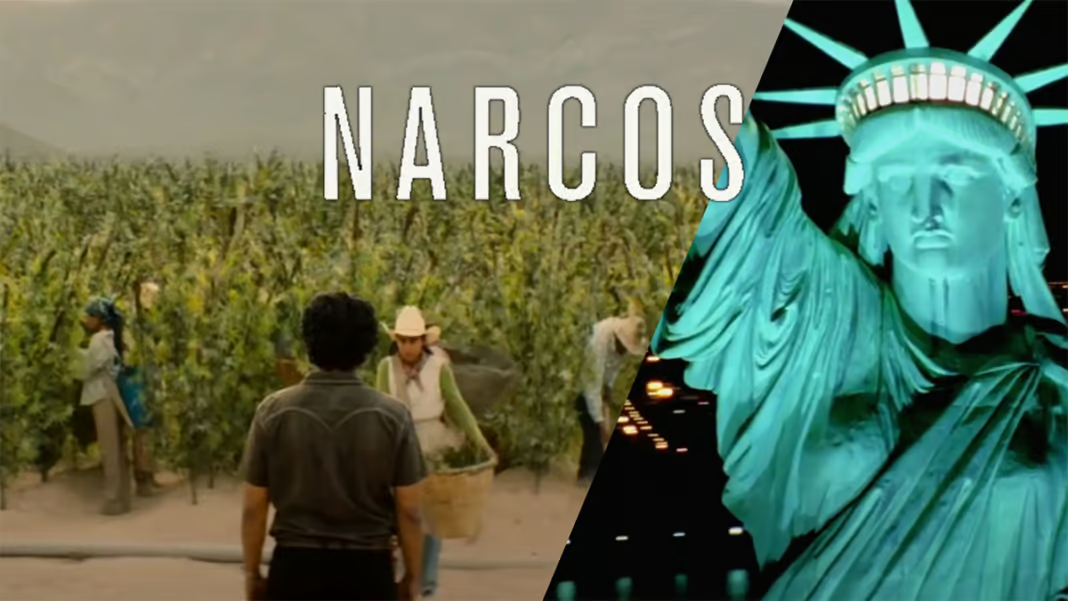

Ces filtres créent une sensation de chaleur étouffante et de poussière montrant un environnement rude, hostile, terreux… une certaine insécurité (totalement l’opposé des filtres bleutés lumineux) voire donnent un petit inconfort visuel pour le spectateur. Dans certains films, leur utilisation est d’ailleurs pour montrer la différence entre deux scènes dans un pays développé et un autre en développement (comme dans les films « Traffic », « Rambo: The Last Blood », les séries « Narcos », « Breaking Bad »…).

À part les exemples cités plus hauts, on peut répertorier des centaines d’exemples de films les comprenant dont :

- « Lion » et « Slumdog Millionaire » quand il s’agit de représenter l’Inde.

- « La chute du faucon noir » pour représenter la Somalie même hors des séquences de guerre.

- « La Cité de Dieu » dont les séquences dans les favelas sont bien jaunâtres…

- « The Kingdom » qui se déroule en Arabie Saoudite.

Une approche critiquée justement souvent jugée discriminatoire

L’usage des filtres jaunâtres mérite d’être critiqué pour sa dimension stéréotypée et parfois biaisée surtout quand cela est ajouté aux idées et thèmes apparaissant dans les scénarios (ceux de « Traffic » et « Narcos » par exemple). Ainsi, dans de nombreux exemples, le Mexique est montré comme un territoire hostile et violent tandis que les États-Unis comme un pays sûr malgré les nombreux meurtres, les tueries de masse… qui s’y déroulent. Dans ces cas, il est indéniable que la surexploitation des filtres jaunâtres crée des aprioris négatifs du Mexique dans l’esprit de bien des spectateurs tandis que les coins touristiques généralement visités sont pourtant très sécurisés. Ce schéma se répète aussi pour les autres pays subissant le “filtre mexicain”, perpétuant ainsi une imagerie cinématographique qui influence inconsciemment l’opinion des spectateurs.

En somme, si la colorimétrie est un puissant outil narratif pour des genres cinématographiques et des séquences, son utilisation systématique pour représenter certaines régions du monde soulève des questions sur l’impact des choix visuels du cinéma, sur notre perception du réel, sur l’image que l’on peut avoir d’un pays et donc d’une population.

Sources :

- Courrier International

- Hitek

- Bordwell, David & Thompson, Kristin. *Film Art: An Introduction* (2019)

- Bateman, John A. *Text and Image: A Critical Introduction to the Visual-Verbal Divide* (2014)

- Études de cas : Traffic (Steven Soderbergh, 2000), Sicario (Denis Villeneuve, 2015), Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-2013)